給排水工事の給水方式/水道直結方式と受水槽方式まとめ

二級建築施工管理技士の試験において、建築設備の中には、給排水工事が含まれます。

詳しい内容について聞かれることはありませんが、どんな種類があるかくらいは知っておかないと問われる問題が出てきます。

給水方式

給水方式には、水道直結方式と、受水槽方式があります。

簡単に言うと、水道直結方式は、そのまま蛇口から水が出て、受水槽方式は、一旦タンクで水を受けて、そこから蛇口に水が出るようになっています。

水道直結方式

水道直結方式には、以下の2種類あります。

- 水道直結直圧方式

- 水道直結増圧方式

それぞれについて説明します。

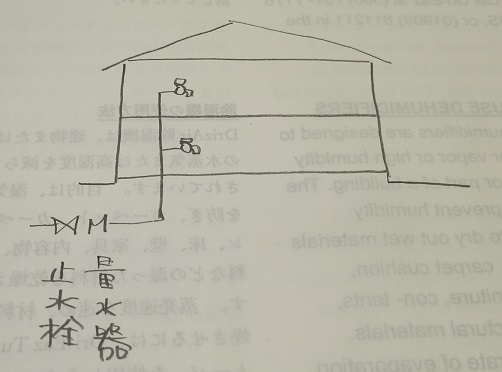

水道直結直圧方式

図にするとこんな感じ。

地面の下には、止水栓があり、水を出したり止めたりできます。

分かりやすく言うと、「元栓」です。

その後に量水器があり、水を使った量が分かる様になっていて、水道屋さんが使った量を見て料金を請求するのに使ったりします。

止水栓と量水器は、実際にはこんなものです。

右のハンドルが付いている方が、止水栓。

左のふたが跳ね上がって、中からメーターが出ているのが量水器。

マンションだといたずら防止で隠れているでしょうが、一戸建てなら庭にこんなのがないでしょうか。

言われたら一度は見たことがあるかもしれません。

水を2階まで押し上げるのは、元々の上水道の水圧です。

だから、「水道直結」の「直圧」方式なのです。

2階建てくらいまでしか水が上がらないとされています。

実際は、3階建てまで行けるとか、4階、5階まで行けるとか、あるマンションならば7階まで行けるとか、色々あるみたいですが、試験では、「2階建て程度」として問題が出されます。

ただし、蛇口の数が多い場合は、水圧が下がってしまうかもしれないので、主に一般住宅や店舗、住宅付き店舗などの普通量の水の使用の建物用という事になります。

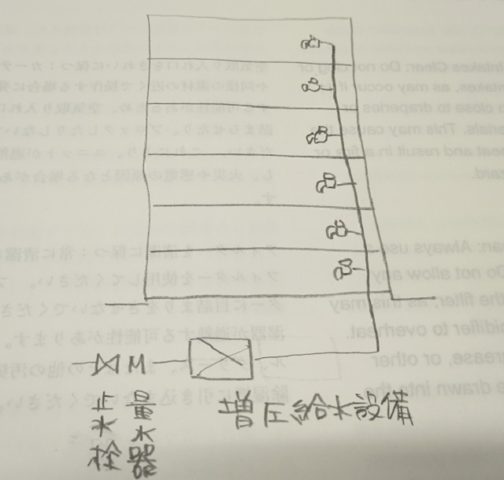

水道直結増圧方式

水道直結は同じなのですが、直圧では届かない高さまで水を送るときに使います。

そのままでは届かないので、増圧して押し上げます。

だから、「水道直結」で「増圧」方式となってます。

図にするとこんな。

止水栓と量水器が付いているのは同じです。

更に「増圧給水設備」が追加されています。

増圧給水設備は、「増圧ポンプ」+「逆流防止装置」+「水圧制御装置」からなっています。

持ち上げる高さが高いと、水圧は一定ではありません。

圧力の具合によっては、上水道に逆流してしまうかもしれないので、「逆流防止装置」が必要です。

階数が多くなると、必然的に蛇口の数も増えていきます。

全部の蛇口が一斉に全開になった時と、1つだけちょろちょろ出す時では、当然圧力が変わってきます。

そのため、「水圧制御装置」が付いています。

受水槽方式

受水槽方式とは、水は直接水道管から来るのではなく、一旦タンクで受けて、その水が蛇口から出る方式です。

主にマンションなど高層の建物で見ます。

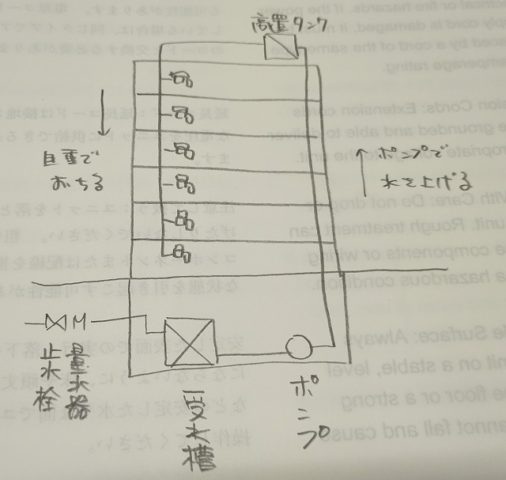

高置タンク方式

その名の通り、高い位置にタンクを置く方式です。

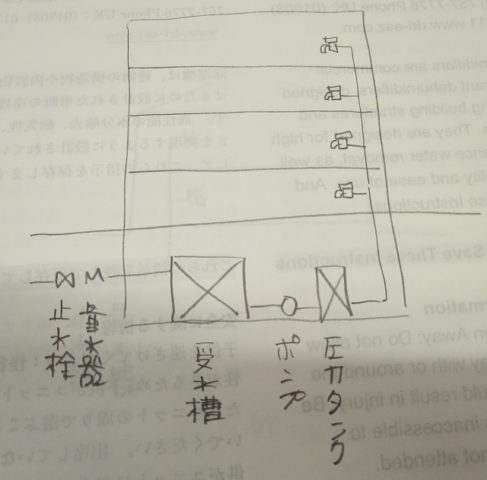

図にするとこう。

受水槽は地下とか、1階とかにあるのですが、これをポンプで屋上の受水槽に送り上げます。

揚水(ようすい)と言います。

だから、このポンプのことを揚水ポンプと呼ぶことがあります。

高置タンクまでは、ポンプの力で水を押し上げて、水を一定量ためておきます。

各蛇口へは、水の自重で出てくるので、屋上にポンプはありません。

試験には出ませんが、タンクが2つあるのでメンテ代が2倍かかります。

ちなみに、サスペンスドラマなどで出てくる死体が沈められているタンクはこの「高置タンク」です。

次回から、そのようなドラマを見たら「この建物は、受水槽方式で、高置タンク方式なんだな」と思ってください(笑)

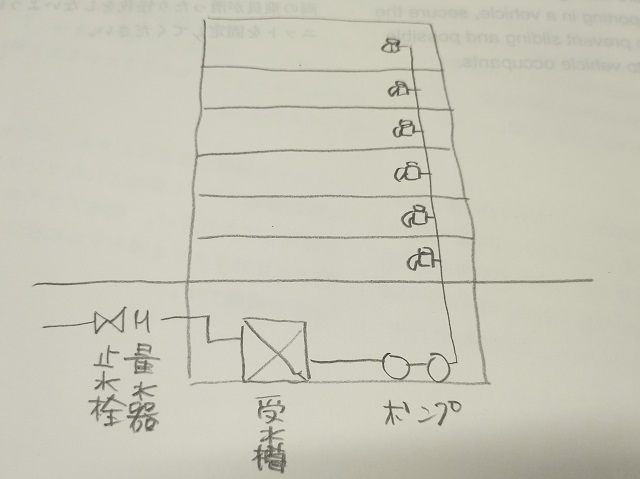

ポンプ直送方式

受水槽で一旦受ける部分は同じですが、屋上に高置タンクを置かず、ポンプの力で押し上げる方式です。

図解するとこう。

受水槽の水をポンプで送水する方式です。

圧力タンク方式

受水槽の水をポンプで圧力タンクに押し込み、タンク内の圧縮された空気の圧力で給水する方式。

上の、「ポンプ直送方式」と違いが分かりにくいですが、圧力タンクがあるか、無いかの違いだと思っていいようです。

それぞれに、メリット、デメリットがあるので、建物ごとに違う方式がとられているのですが、試験ではそこまで詳しい内容は出ないようです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません